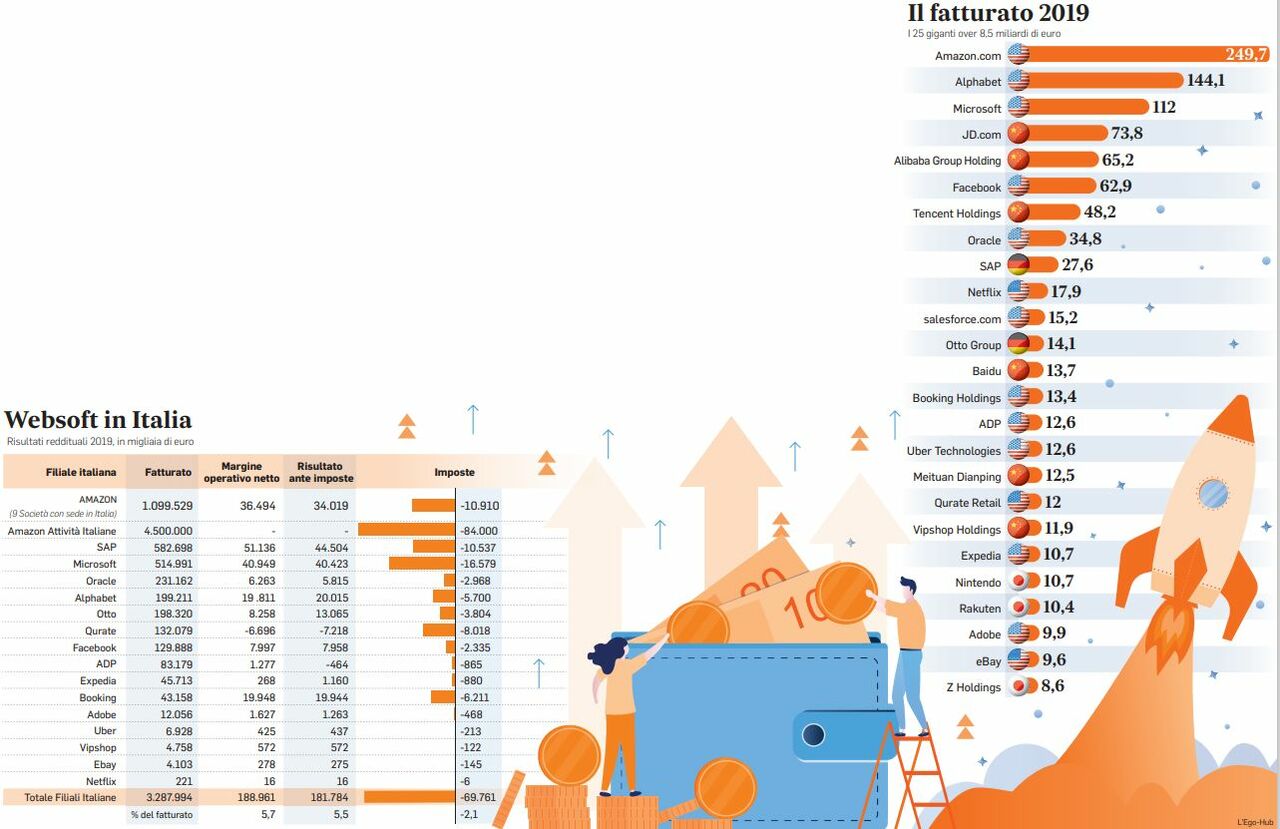

L'entusiasmo, va detto, è tanto. Persino troppo. Perché per la prima volta a plaudire alla nascita di una nuova tassa non c’è solo chi quella tassa l’ha imposta, ma pure chi è destinato a subirla. Benvenuti nello strano mondo della web tax globale. Storia nota. Facebook, Google, Amazon, e le altre multinazionali dell’online hanno sempre avuto un rapporto sfuggente con il Fisco. Nel senso che oltre ad essere campioni del web, sono diventati anche campioni delle ottimizzazioni fiscali spostando i loro profitti nei paradisi. Per anni i Paesi, soprattutto quelli europei, hanno provato a tassarle. Mediobanca, nel suo ultimo rapporto sulle società del “websoft”, ha stimato che in cinque anni, dal 2015 al 2019, sul lato fiscale le multinazionali sono riuscite a risparmiare 46 miliardi. Insomma, i tentativi degli ultimi anni di tassare le multinazionali del web sono sempre quasi falliti. Ma anche qui negli ultimi anni qualcosa era cambiato. Francia, Italia, Germania, avevano iniziato a trovare dei sistemi abbastanza efficaci per recuperare almeno una parte del gettito. Finita l’era di Donald Trump, e la politica di rimpatrio (e tassazione) negli Usa delle enormi liquidità accumulate da queste multinazionali, il neo presidente Joe Biden, anche per recuperare l’Atlantismo e il multilateralismo abbandonati da Trump, ha lavorato con l’Europa a un compromesso sulla tassazione dei giganti del Web.

IL MECCANISMO

Lo storico accordo raggiunto al G7, che prevede che le società multinazionali (non solo quelle dell’economia digitale) paghino le tasse dove svolgono le loro attività commerciali, è basato su due pilastri fondamentali: il primo è un’aliquota minima di almeno il 15%, il secondo è la tassazione del 20% della quota eccedente il 10% dei profitti nei Paesi in cui vengono realizzati. In sostanza, in base a tale secondo “pilastro”, saranno dunque soggette a tale tassazione solo le aziende con un margine di profitto di almeno il 10%. In sostanza, per una società con ricavi per 10 miliardi di euro e utili per 2 miliardi, con margine di profitto pertanto del 20%, la quota che eccede il 10% vale un miliardo di euro. E sul 20% di questa cifra, ossia 200 milioni, si applicherà l’imposizione locale. L’accordo dovrà essere ora portato al G20, che si svolgerà a breve (tra l’8 e l’11 luglio) a Venezia. E, come ha anche evidenziato il ministro dell’Economia Daniele Franco, sarà comunque una forma di tassazione che, per essere operativa, richiederà qualche anno. Che la strada sia ancora in salita è nei fatti. Alcuni Paesi cercheranno di opporsi in tutti i modi. Quanto meno tutti quelli che, oggi, per evidenti motivi di “concorrenza” fiscale, applicano un’aliquota inferiore (o pari) a quella del 15%. E dunque, per restare in Europa (dove servirà un consenso unanime), l’Irlanda, dove l’aliquota minima del 12,5% le ha consentito di diventare la sede di aziende come Facebook e Google. Ma anche l’Ungheria, con la sua aliquota al 9%. Proprio per venire incontro ai Paesi “riottosi” Biden ha del resto ridimensionato l’originaria proposta, abbassando l’aliquota dal 21% al 15%, venendo ad esempio così incontro alla Repubblica Ceca che ha oggi un’aliquota al 19%. Eppure quel 21% era già più basso rispetto alle percentuali pagate dalle multinazionali in Spagna (25%), Italia (27,8%), Germania (29,9%) e Francia (32%). In un tale contesto, un altro campanello d’allarme, come detto, è che Google, Facebook e Amazon si sono già espresse a favore dell’accordo. E considerato che dovrebbero essere le prime a pagarne lo scotto, o tali società sono state improvvisamente avvinte da senso di equità fiscale, oppure vedono più lungo di quanto molti possano o vogliano fare.

IL TETTO

Sarà forse perché l’aliquota minima globale del 15% è in effetti vicina alle aliquote agevolate già praticate da Irlanda, Svizzera e Singapore? E quindi, alla fine della fiera, semplicemente non dovrebbero più giocare a rimpiattino con le Amministrazioni finanziarie e i Tribunali dei vari Stati nazionali. O sarà perché, comunque, efficaci pianificazioni fiscali potrebbero consentire loro di “aggirare” anche tale nuovo ostacolo. Basti pensare a tal proposito che Amazon ha raggiunto nel 2020 un fatturato di 386 miliardi di dollari, ma con solo il 6,3% di margine di profitto. Insomma, le stesse aziende potrebbero organizzarsi in modo da rimanere al di sotto della soglia del margine di profitto indicata. E potrebbero anche “liberarsi” delle digital tax nazionali, dato che, già in sede Ocse, i 140 Paesi che hanno partecipato ai negoziati hanno concordato che se sarà raggiunto un accordo globale, tutte le misure unilaterali (tra cui anche le web tax) saranno abrogate. Insomma, se gli Usa hanno fatto bene il loro lavoro (naturalmente nel loro interesse), l’accordo potrebbe in realtà rilevarsi conveniente proprio per loro. E che il lavoro sia stato fatto bene lo confermano vari indizi.

L’INTERVENTO

L’aliquota globale minima del 15% ha infatti l’obiettivo di opporsi ai paradisi fiscali, laddove se un Paese applica oggi un prelievo sui profitti societari inferiore al 15% (ipotizziamo il 10%), in base alla nuova regola, il Paese di residenza della multinazionale potrà riscuotere la quota rimanente (nell’ipotesi il 5% mancante). Avrebbe quindi poco senso, a quel punto, dirottare gli utili nei paradisi fiscali. Ma la maggior parte di tali imprese dove ha la propria sede? Naturalmente negli Stati Uniti. Un rialzo della tassazione internazionale potrebbe inoltre servire a “garantire” concorrenzialità alle imprese USA, assicurandone la competitività anche laddove l’aliquota nazionale dovesse aumentare. Insomma, per ora, chapeau agli USA. Anche se la partita resta ancora lunga, come si può intuire dalle affermazioni della presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen, secondo cui, trattandosi di imposte complementari, il nuovo accordo non determinerà un passo indietro sulla tassazione dei gruppi digitali. © RIPRODUZIONE RISERVATA