Si potrebbe forse prendere a prestito una battuta di Mark Twain per provare ad addentrarsi nel nuovo piano di privatizzazioni del governo Meloni.

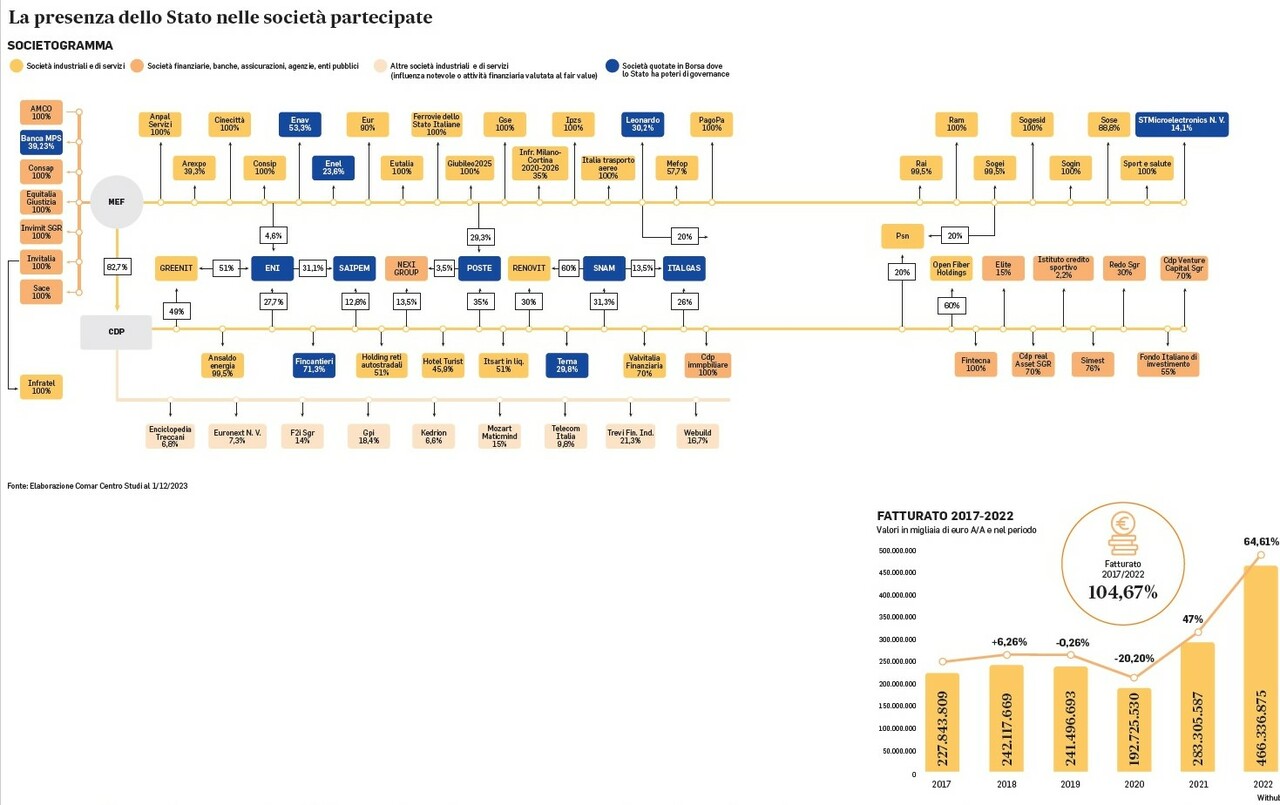

Leggendo un necrologio che annunciava la sua scomparsa, lo scrittore e umorista americano commentò: «La notizia della mia morte è fortemente esagerata». Anche i nuovi propositi di apertura al mercato del capitale dei grandi gruppi pubblicinsono, si potrebbe dire, esagerati. Il governo vuole sì privatizzare, ma non troppo. Anzi, usare la parola “privatizzazioni” nel senso di consegnare ai privati aziende pubbliche, è persino improprio. Sarebbe per adesso più corretto parlare di vendita di quote di minoranza di aziende in cui lo Stato manterrà ben salda la sua presa. Con una seconda caratteristica: a cedere le partecipazioni sarà il Tesoro, anche quando il controllo è in condominio con la Cdp, la Cassa depositi e prestiti, braccio finanziario della politica industriale degli ultimi governi. Giorgia Meloni ha sintetizzato così il suo pensiero sulle privatizzazioni: «Lo Stato può indietreggiare dove la sua presenza non è necessaria mentre deve avanzare quando la sua presenza è necessaria». Il punto è che fino ad oggi lo Stato ha solo avanzato. Lo fa da quando Giuseppe Conte nel 2019, da capo del primo governo giallo-verde nato dall’alleanza del Movimento Cinque Stelle con la Lega, andò a Davos a spiegare che per il populismo, di cui si era fatto interprete, la soluzione alla crisi andava ritrovata in un rinnovato statalismo. I frutti di questa stagione che ha visto il ritorno dello Stato padrone, sono stati ben sintetizzati da un recentissimo studio di Comar, che da tempo ha messo sotto la lente le dinamiche della galassia pubblica. Che, come detto, è in espansione. Negli ultimi due anni lo Stato si è ricomprato Autostrade, è entrato in Valvitalia (multinazionale che produce valvole) e in Hotelturist (settore alberghiero di lusso), ed è pronto ad entrare nel capitale della società che controllerà la rete di Tim, società della quale ha in pancia ancora quasi il 10 per cento.

I NUMERI

Le quaranta società industriali controllate direttamente o indirettamente dal Tesoro, calcola Comar, hanno un fatturato complessivo di oltre 466 miliardi di euro, hanno registrato utili per 19,9 miliardi, valgono il 30 per cento della capitalizzazione della Borsa di Milano, e sono il maggior datore di lavoro italiano con 474mila dipendenti. Ma nemmeno questa fotografia è completa. Il peso del pubblico sull’economia italiana è ancora maggiore. Il rapporto non tiene conto delle partecipazioni del Tesoro in banche e assicurazioni, come il pacchetto nel Monte dei Paschi di Siena, e nemmeno nelle agenzie che hanno principi contabili diversi. Fuori insomma rimangono società del calibro di Amco, che si occupa della gestione dei crediti inesigibili venduti dalle banche, o Invitalia, altro grande gruppo pubblico che, tra l’altro, è nel capitale dell’ex Ilva, o ancora la partecipazione in Euronext, la società che controlla le Borsa di Milano, Parigi, Amsterdam, Bruxelles, Lisbona e Dublino.

La domanda è dunque, ma perché se lo Stato ha così accresciuto la sua presenza nell’economia e il governo che è sostanzialmente restio a vendere, ha deciso comunque di cedere delle partecipazioni? La ragione in realtà è semplice. Il Tesoro ha promesso al mercato che nei prossimi tre anni incasserà 20 miliardi di euro dalle privatizzazioni. Una cifra necessaria a stabilizzare e marginalmente ridurre il debito pubblico. Una promessa che il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti deve mantenere a tutti i costi. Anche perché l’economia sta rallentando e difficilmente il Pil quest’anno raggiungerà l’1,2 per cento previsto dal governo. Le stime, da Bankitalia alla Commissione europea, dicono che non si andrà oltre la metà di quanto ipotizzato solo pochi mesi fa. Le privatizzazioni sono dunque un “messaggio” ai mercati che la barra sulla riduzione del debito sarà tenuta dritta. E che il governo Meloni andrà avanti con la vendita delle partecipazioni. Una rassicurazione che Giorgetti ha fornito di persona ai grandi fondi di investimento, soprattutto quelli americani, ancora una volta a Davos, nel consueto appuntamento annuo del World economic forum sulle alpi svizzere. Giorgetti sa che l’Italia si troverà a dover gestire la prossima manovra di bilancio nel pieno delle elezioni americane. Un’incognita anche per le turbolenze che potrebbe causare sui debiti sovrani. Così, il ministro prima ha avvisato la sua stessa maggioranza che la «allucinazione psichedelica» degli ultimi quattro anni che ha permesso di fare deficit e debito come se non ci fosse un domani, è finita. E poi il Tesoro è partito lancia in resta nel 2024 con il programma di vendite. La prima operazione messa in pista, riguarda Poste italiane. Un caso emblematico delle pulsioni che attraversano la maggioranza. Poche ore prima che il consiglio dei ministri approvasse il decreto per avviare l’operazione, la sottosegretaria del ministero del Made in Italy guidato da Adolfo Urso, Fausta Bergamotto, è andata alla Camera a rassicurare che lo Stato non sarebbe sceso sotto il 51 per cento di Poste. Un’affermazione smentita in poche ore dalla decisione del governo di mettere sul mercato fino al 29,2 per cento, praticamente tutta la quota del Tesoro, tenendo per lo Stato la sola partecipazione del 35 per cento di Cassa. Ma, nonostante questo, lasciando il controllo della governance della società pubblica al ministero di Giorgetti. Il 35 per cento permetterà comunque di mantenere la presa su Poste. E se l’operazione andrà in porto, il Tesoro incasserà 3,8 miliardi dei 7 che deve raccogliere quest’anno per tenere il passo delle promesse scritte nella Nadef.

Un altro paio di miliardi dovrebbero arrivare dalla cessione del 4 per cento di Eni. Anche qui a vendere sarebbe il ministero dell’Economia, mentre grazie al programma di riacquisto e cancellazione delle azioni proprie, la partecipazione pubblica tramite la solita Cdp, rimarrebbe a ridosso del 30 per cento. Di nuovo, come per Poste, i diritti dell’azionista continuerebbero però a essere esercitati dal Tesoro. Per completare il menù di quest’anno, dovrebbero bastare l’ulteriore discesa in Mps e, magari, la gara per la concessione del Lotto che da sola vale un miliardo. La vera sfida inizierà il prossimo anno, quando dovranno essere affrontate operazioni più complesse. Come quella delle Ferrovie. Società che ha un enorme patrimonio, essendo proprietaria dei binari e anche delle strade attraverso l’Anas, ma poca redditività rispetto al capitale investito. Già nel 2016 l’allora ministro Pier Carlo Padoan provò a quotarla. Non ci riuscì. Si vedrà se il governo troverà il modo di risolvere i molti problemi dell’operazione. Ma il 2025, dopo le elezioni europee e quelle americane, forse sarà un altro mondo. In attesa di scoprirlo meglio fare tutti i compiti a casa e dare un segnale chiaro a chi quest’anno dovrà sottoscrivere quasi 360 miliardi di debito italiano.